© Jacques Brissot

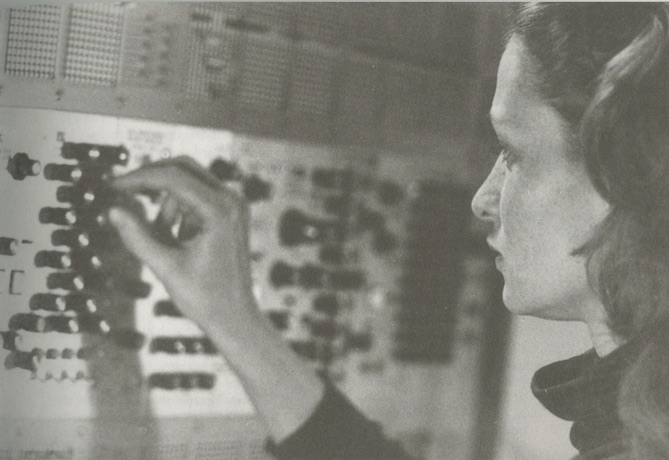

© Jacques BrissotÉliane Radigue

Compositrice française née le 24 janvier 1932 à Paris, et morte le 23 février 2026 à Paris.

Vous constatez une erreur ?

Parcours de l'œuvre de Éliane Radigue

« Peut-être ai-je été influencé par Morton Feldman qui, il y a quelques années, a déclaré ironiquement que puisque nous sommes à l’ère du Jet, tout le monde pense qu’il faut écrire de la “musique Jet” pour accompagner le tout […] beaucoup de musique aujourd’hui est orientée vers la rapidité, le volume sonore, la virtuosité […] la musique d’Éliane Radigue est la complète antithèse de tout cela ».

Tom Johnson, The Village Voice1

Une quête de l’infinitésimal

Découvrir, et surtout écouter l’activité d’un monde sonore infime, voilà ce à quoi Éliane Radigue a dédié — et consacre encore à ce jour — toute sa carrière. Chaque pièce de la compositrice s’inscrit dans cette voie et a pour but premier de former un cadre au sein duquel il est possible de contempler les micro-oscillations naturelles entre les fréquences. Un mode de création où le jeu qui existe entre les partiels remplace, en quelque sorte, toute forme d’organisation extérieure au son lui-même. Une composition à partir du matériau sonore, où la temporalité n’est plus comprise comme une structure externe, devant être imposée par la compositrice, mais bien comme inhérente, émergente et indissociable de l’activité interne du son.

Quoiqu’on puisse aisément séparer le catalogue de Radigue en trois périodes, il est important de souligner qu’il s’agit là d’une catégorisation plus technique que créatrice. Qu’il soit question de ses « propositions sonores », appellation donnée par Radigue à ses premières œuvres, construites par voie de larsen et de réinjection entre magnétophones vers la fin des années 1960 ; de son travail massif et pionnier pour synthétiseurs modulaires, qui s’étend des années 1970 aux années 2000 ; ou encore de ses collaborations plus récentes avec les interprètes, Radigue n’a entretenu qu’un seul but esthétique, soit celui d’écouter la vie interne des sons. Les techniques de feedback et les synthétiseurs modulaires sont tant de moyens, aussi fructueux soient-ils, pour en arriver là. En amont des techniques, il y a toujours eu le même fantasme sonore.

Une classification de l’œuvre et de la personne de Radigue comme existant en marge des autres courants esthétiques de la deuxième moitié du vingtième siècle semble vouloir s’imposer. Les arguments pour une telle position sont légion : compositrice essentiellement autodidacte, Radigue a pourtant suivi son cours parmi (et souvent en contournant) diverses sphères dominées par des hommes et des hiérarchies institutionnelles. Néanmoins, malgré cette marginalisation, il ne faut surtout pas perdre de vue que pour Radigue, il n’y a rien de plus central que cette quête sonore. Pendant près de six décennies, Radigue n’a jamais perdu sa ligne de mire esthétique ; une carrière musicale plus hors-norme, voire entêtée, que marginale. Si, comme l’exprime le compositeur et critique Tom Johnson en exergue, sa musique a parfois pu sembler être à l’antithèse de certains courants, il serait plus adéquat de décrire les diverses réceptions de la musique de Radigue comme mues par un certain élément de surprise : étonnement de trouver, parmi tous les « statements » artistiques, cette musique qui sort d’on ne sait où, qui pointe toujours dans la même direction et qui semble, ainsi, presque avoir toujours existé.

Sur le plan de la recherche sonore, Radigue se rattache à certains de ses collègues minimalistes américains, ou même à ceux issus de la diaspora minimaliste. On pense à Charlemagne Palestine, à Phill Niblock, mais surtout à La Monte Young qui, on pourrait arguer, a participé à l’établissement d’un minimalisme musical basé sur l’exploration de l’intériorité du son2. Néanmoins, il est important de limiter la comparaison entre Radigue et le minimalisme à cet intérêt pour l’activité sonore intrinsèque. Harmoniquement, Radigue se distancie du statisme propre au pan dit « drone » du courant musical. Politiquement, la pratique de Radigue n’est ni motivée ni définie par un rejet actif de l’académie, ou d’autres courants esthétiques. Alors que le minimalisme fut parfois considéré comme « une arme permettant de contester l’hégémonie du sérialisme d’après-guerre3 », une telle définition peine à dresser un portrait adéquat des desseins artistiques et du positionnement social de la compositrice. En parallèle — plutôt qu’à l’encontre — de tous les soubresauts esthétiques, Radigue a, année après année, tracé sa propre flèche, faisant fi, le plus possible, de tout ce qui pourrait la détourner de sa quête. Car il s’agit là bien d’une quête : chaque œuvre de Radigue s’inscrit dans l’expérimentation d’un processus qui ramène à ce qu’elle considère comme la base de la réflexion sonore. Une écoute qui se concentre sur les traits du son, indépendamment de sa cause ou de sa possible signification4. Radigue trouve auprès de Pierre Schaeffer et Henry l’affirmation du potentiel de cette « écoute réduite ». Outre les techniques de classement, de mixage et de prémixage utilisées tout au long de sa carrière, cette révélation sonore est peut-être l’héritage le plus important que Radigue garde de ses premiers mentors. Une écoute, d’abord et avant tout, proche aussi de ce que Pauline Oliveros appelle le deep listening ou ce qui est illustré par John Cage dans son célèbre Silence. Une attention à l’activité sonore telle quelle apparaît, sans la transformer en véhicule pour une théorie ou pour l’expression d’un sentiment humain. Un apprentissage de la liberté du son.

Jeux d’interférences 1 : le geste et l’écoute

Sans la qualifier nécessairement de préspectrale, reste que certains paramètres de la musique de Radigue se comparent à Scelsi, au sens où son travail — largement intuitif — plonge tant l’auditeur que l’interprète à l’intérieur même du son. À une échelle aussi microscopique qu’intensive s’opèrent des jeux de nuances, de modulation, des variations énergétiques et des changements de texture. Quoique la majorité des œuvres de Radigue présente indéniablement une fondamentale, celle-ci est rapidement oubliée au profit des harmoniques naturelles qui en émergent. Pour les interprètes de sa musique ainsi que pour Radigue elle-même, le matériau sonore consiste donc essentiellement en un travail sur les partiels, les « overtones », les micros battements et les pulsations ; dentelle précaire — voire immatérielle, — qui ne peut être obtenue que par l’intermédiaire de sons tenus, joués dans des nuances allant de pianissimo à piano. Quelques mezzo forte peuvent apparaître ça et là, mais seulement avec la plus grande précaution : si la fondamentale est jouée avec trop d’insistance, elle supplante aussitôt le discours musical et, fatum !, fait littéralement disparaître tout ce monde en filigrane — microbattements intangibles qui forment l’âme même de l’œuvre de Radigue.

Cette fragilité du matériau sous-tend l’exécution de toutes les pièces du corpus de la compositrice. Fruits d’accidents, de patrons d’interférences, les sonorités de ses premiers travaux pour feedback s’avèrent extrêmement difficiles à contrôler, et ne peuvent être produites qu’avec un touché « du bout des doigts », plaisir tactile que Radigue retrouvera plus tard lors de sa rencontre avec les synthétiseurs modulaires, et qu’elle transmet aux musiciens qui collaborent avec elle aujourd’hui. Une patience du geste, donc, nécessaire à la réalisation de toutes ses œuvres, mais aussi et surtout une patience d’écoute : prendre les sons tels qu’ils surgissent. Dans Jouet électronique (1967), il s’agissait de contrôler par d’infimes manipulations les potentiomètres (d’enregistrement et/ou de lecture) ; gestes extrêmement délicats et précis qui permettaient l’émergence de battements, créés entre deux magnétophones mis en circuit de réinjection. Similairement, pour obtenir le ronronnement sonore obtenu par voie de larsen, Radigue devait trouver la distance adéquate entre les magnétophones, pour ensuite n’apporter que de minuscules ajustements, seulement au moment opportun, sans quoi ces sonorités « sauvages » risquaient de s’autodétruire. Plus tard, la plus grande stabilité des synthétiseurs modulaires lui a permis de remanier imperceptiblement les oscillations des sons tenus. Dans Chryp-tus (1971), sa première pièce pour synthétiseur sur bande, composée avec le Buchla, Radigue joue avec toute la rosace des variations internes d’un son. C’est la rencontre d’une créatrice avec un objet lui accordant enfin le plaisir de jouer avec les harmoniques, acquises seulement exceptionnellement avec les techniques de feedback. Des pulsations basses jusqu’aux tout petits battements apparaissent sous le touché de Radigue, qui sait la patience de bouger les potentiomètres d’un fil. Radigue n’utilise d’ailleurs jamais le clavier des synthétiseurs pourtant disponible avec le ARP 2500, par peur, un peu comme Don Buchla l’a lui-même déclaré, de tomber dans des habitudes pianistiques et ainsi perdre ce plaisir sensoriel du geste et de l’écoute.

Depuis le début de ses collaborations avec les interprètes, Radigue transmet cette virtuosité gestuelle, jusqu’alors développée de manière tout à faire solitaire, face à face avec un synthétiseur, pendant plus de quarante ans. Plus précisément, c’est la fragilité du matériau sonore (plus que la compositrice elle-même) qui impose une patience de l’écoute et du geste, au-delà de la technologie employée. À titre d’exemple, dans Occam Delta XV (2018), pièce instrumentale d’Éliane Radigue pour le Quatuor Bozzini, les musiciens jouent souvent sensiblement les mêmes notes, mais à quelques cents près. Lorsque tenues, ces notes « désaccordées » produisent les patrons d’interférence, ou battements, qui peuvent sonner comme une note distincte ; une note d’extra, auto-générée par la rencontre de signaux sonores. Ces résultantes s’accumulent dans la musique de Radigue pour former ce qui évoque, pour la clarinettiste Carol Robinson, l’image d’un grand ballon de son qui flotte pendant la performance de l’œuvre. La métaphore ne pourrait être plus juste : à l’instar des travaux pour feedback de Radigue, le matériau de ses pièces pour instrumentistes peut, sous le choc d’une attaque trop abrupte, aussitôt retourner au néant d’où il émerge. Qui plus est, au cours de la performance, l’accumulation inévitable de ces fréquences indépendantes complexifie grandement la distinction entre les notes réellement jouées sur un instrument et les notes qui résultent de ce frottement des fréquences. Jeu paradoxal où, d’une part, la musique de Radigue exige une haute précision instrumentale, cependant qu’elle « s’auto-génère » au-delà du contrôle des interprètes. Autrement dit, la musique de la compositrice n’efface pas le contrôle sous toutes ses formes autant qu’elle pousse les interprètes à adopter une maîtrise particulière du son. Une virtuosité, certes, mais de celle qui s’ancre d’abord dans l’écoute et le respect d’un jeu sonore qui semble prendre vie presque au-delà de celui des instrumentistes. Les interprètes de Radigue, comme la compositrice elle-même, consacrent leurs énergies à la création d’un espace au sein duquel l’intériorité du son peut se déployer, et vivre de lui-même.

Perceptions

L’oreille de l’auditeur, un peu comme les yeux lorsqu’on s’adapte à un changement drastique de luminosité, prend parfois un peu de temps avant de percevoir les détails qui existent à une telle échelle sonore. « S’agit-il toujours du silence de la salle ? L’œuvre est-elle déjà entamée ? » semblent se demander certains spectateurs lors des débuts de concert de Radigue, quelque peu perplexes devant l’attitude d’autres qui, déjà initiés, ferment les yeux, en état d’intense concentration. Cet effet polarisant, caractéristique des œuvres de Radigue depuis toujours, résulte d’un phénomène singulier : les événements musicaux qui prennent place à une telle micro-échelle ne peuvent s’effectuer qu’à travers une « macro »-temporalité, une lenteur extrême qui dépasse la finesse de l’appareil auditif. Si, à un certain moment, on perçoit qu’une modulation a bel et bien eu lieu, il est presque impossible pour l’auditeur de saisir précisément où et comment ce changement s’est effectué.

Certains ont comparé ce phénomène à une expérience proche de la contemplation ou de l’observation d’un élément de la nature. On pense à une rivière qui, avec tous ses courants, rigoles et bouillons, présente une surface qui n’est, pour citer un poème de Verlaine cher à la compositrice, « chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre ». Les plus drastiques ont même évoqué une fleur ou un arbre qui pousse sans qu’on puisse s’en apercevoir in situ. En arts visuels, monde avec lequel Radigue a entretenu nombre de liens, on pourrait comparer le travail de Radigue aux Wandarbeiten (travaux de murs) de Mauser, membre du collectif Wandelweiser. Constituées de papiers translucides, ces œuvres sont collées aux murs blancs d’une pièce, si bien qu’à première vue la salle semble être complètement dénuée d’art. La perception de celle-ci change au gré de la lumière qui, dépendamment de son angle, est capturée par les carrés de papier, les faisant apparaître et disparaître de manière presque insaisissable.

L’œuvre de Radigue invite à une telle acuité sensorielle et requiert de l’auditeur une certaine résilience sensitive, voire un lâcher-prise au travers duquel la porosité entre silence et musique est acceptée. Il s’agit donc d’une expérience immersive sur deux plans : un plongeon dans les méandres infinitésimaux du son lui-même alors que, simultanément, les imperceptibles développements de ce son se fondent, entre autres, avec le silence et les dimensions du lieu de la prestation. La musique de Radigue émerge souvent du silence comme si elle y avait toujours été présente.

Qui plus est, un peu comme le Wandarbeiten, certains sons des œuvres de la compositrice peuvent parfois sembler émaner directement des murs. Tel était le cas — littéralement — lors de la création de Omnht (1970). Comme dans Usral (1969), une de ses pièces précédentes pour feedback, les trois longues bandes bouclées asynchrones de Omnht se chevauchent et interfèrent les unes avec les autres, créant une musique qui se transforme de façon impalpable, emplissant l’espace. Pour la création, Radigue avait caché des haut-parleurs Rolen Star derrière les cloisons d’une installation de l’artiste Tania Mouraud. Déjà à l’époque, il était primordial pour Radigue de faire « sonner » le lieu : une attention à la réponse acoustique d’un espace, de manière à ce que le son ne puisse être retracé à une source en particulier et qu’il construise, ainsi, partout une histoire intéressante.

Presque toutes les œuvres de cette période « feedback » (parmi lesquelles on compte ∑=a=b=a+b [1969], Usral [1969], Opus 17 [1970] et Vice-Versa, etc. [1971]) furent composées pour des galeries d’art ou lieux similaires. Ainsi, de par le matériau et l’espace de création, ces premières pièces de Radigue se définissent rétrospectivement comme les précurseurs de l’installation sonore. Environnements immersifs, donc, lors desquels Radigue jouait non seulement avec les interférences sur le plan du matériau (feedbacks enregistrés et superposition entre différentes bandes), mais également sur celui de la résonnance du lieu. Tom Johnson, dans une critique pour le Village Voice, fut un des premiers à souligner ce phénomène. À propos de Psi 847 (1973), œuvre composée avec le synthétiseur ARP 2500, Johnson note avoir entendu certains motifs émaner de coins incongrus :

[Ils] étaient tous produits par les mêmes haut-parleurs, et beaucoup semblaient en sortir directement. Mais d’autres semblaient émaner du mur latéral ou encore de points précis, près du plafond5.

Bien que ce phénomène ne soit pas nécessairement exclusif à Radigue, il est juste d’affirmer, comme le fait Johnson, que les œuvres de la compositrice ont la qualité propre d’attirer l’attention vers ces jeux acoustiques qui, dans bien d’autres musiques, passent totalement inaperçus. Une raison en somme bien simple explique cette particularité : l’espace chez Radigue est littéralement essentiel au développement du matériau sonore puisque ce dernier est formé, au fil de l’œuvre, par une accumulation naturelle de fréquences. À partir de notes tenues, motifs musicaux et textures émergent presque toujours du silence de la pièce pour ensuite l’emplir progressivement. Il s’agit donc d’une musique qui fait résonner l’espace tel qu’il est. Cette approche place Radigue parmi les « architectes auditifs » tel que défini par Barry Blesser : à l’antipode des techniques d’ingénierie acoustiques qui, transformant un lieu, créent des zones d’écoutes dirigées et optimales, Radigue se « concentre sur la manière dont les auditeurs expérimentent l’espace6 ». Cette attention à l’expérience aurale fut mise de l’avant par Radigue tout au long de sa carrière, choquant même certains ingénieurs du son lorsque, pour la diffusion d’une œuvre pour synthétiseur enregistré sur bande, la compositrice plaçait ses haut-parleurs de manière « tout à fait anti-acoustique ». Car la musique de Radigue ne guide pas l’oreille vers une narration et n’impose pas un timbre en particulier : elle expose plutôt l’auditeur à un jeu sonore. Cette proposition, qui s’adresse moins à l’intellect qu’au corps tout entier, déroute souvent par sa non-directionalité. Immergée, l’oreille filtre, sélectionne, créer son propre sillon parmi une fresque d’ondulations sonores. Une musique qui, selon Michel Chion, « réclame beaucoup de disponibilité et à côté de laquelle toutes les autres ont l’air de tirer l’auditeur par la manche7 ».

Jeux d’interférence 2 : génération modulaire

Effets Larsen, réinjection, tons Tartini : dès les premières pièces de Radigue pour feedback, le matériau est empli de sons qui, d’une certaine manière, s’auto-génèrent et se multiplient. Par voie d’interférences, la musique de Radigue forme un assemblage qui ne peut être réduit à la somme de ses parties. De surcroît, avec Accroméga (1968), Radigue commence à explorer cet effet auto-générateur au-delà de la prise de son, et expérimente avec les bandes bouclées de durées différentes. Juxtaposées, les bandes magnétiques se désynchronisent imperceptiblement pendant la performance, jouant ainsi avec différents frottements entre les pulsations enregistrées, pour ne retrouver leur synchronisme initial qu’après quelques centaines d’heures. En 1970, elle présente ∑=a=b=a+b. Gravée sur quatre faces de vinyles 45 tours, l’œuvre peut être jouée de manière combinatoire, à des vitesses différentes. Similairement, les deux pistes stéréos de Vice-versa, etc… peuvent être jouées ensemble ou séparément, à la vitesse choisie, à l’endroit ou à l’envers, sur plusieurs magnétophones. Les pulsations, obtenues par feedback et enregistrées sur deux pistes, interfèrent les unes avec les autres par juxtaposition, au gré de celui ou celle qui les fait jouer.

La durée et la structure de ces premières œuvres sont donc, déjà à cette époque, organisées selon une logique modulaire, au sens où l’essence de la pièce se définit par un certain potentiel combinatoire. Comme sur un synthétiseur modulaire (où des modules indépendants peuvent être connectés pour affecter un signal sonore donné), ∑=a=b=a+b et Vice-versa, etc… proposent de choisir, parmi une variété de groupements possibles, des paramètres de vitesse, de direction ainsi que le nombre de pistes utilisées. L’œuvre est, avant même d’être jouée, ontologiquement multiple.

De par l’outil adopté, les pièces de Radigue pour les synthétiseurs ARP, Buchla, Moog ou Serge présentent inévitablement une composante modulaire, mais c’est peut-être dans son plus récent projet avec interprètes, Occam Océan — un projet-fresque généré à partir de la fusion de pièces déjà existantes — que Radigue retourne à ses premiers amours combinatoires. Les vingt-sept solos du cycle, construits sur mesure pour chaque musicien, sont assemblés pour former des duos, trios, quatuors, quintettes, jusqu’à la formation pour grand ensemble, Occam Océan. Une œuvre par nature inachevée parce qu’inachevable et au travers de laquelle on peut entendre la culmination de près de soixante ans de quête sonore. Un matériau face auquel les interprètes — plus que le public lui-même — prennent le rôle d’auditeur. Leur écoute, à laquelle Radigue propose d’appliquer le principe de parcimonie, ou rasoir d’Occam, détermine complètement la durée de chaque performance. Ce principe de raisonnement devient à la fois un guide d’interprétation pour les musiciens, et un facteur déterminant en ce qui a trait à la structure de l’œuvre. Par exemple si, en concert, il advienne qu’une section n’ait pas l’intensité voulue, mieux vaut passer tout de suite à la suivante plutôt que de s’acharner à tenir quelque chose qui ne va pas de soi. À l’inverse, lorsqu’une section sonne merveilleusement bien, les musiciens sont encouragés à tenir celle-ci le plus longtemps possible, pour prolonger le plaisir. Ainsi, la durée de chaque section de l’œuvre est déterminée par ce qui, dans le feu de l’action, semble être la solution la plus simple pour l’interprète. En somme, la musique de Radigue résiste à tout comportement forcé, car les musiciens n’exécutent pas le son autant qu’ils gardent son activité en équilibre ; qu’ils entretiennent un espace où, à partir de sons tenus, l’intériorité sonore peut émerger. Transmis oralement par Radigue, les pièces de ce cycle peuvent, en plus de leurs potentielles combinaisons à des pièces déjà existantes, être transmises à leur tour. À ce jour, une telle extension ne s’est effectuée qu’une seule fois, mais elle suffit à affirmer l’évidence : l’apprentissage d’une œuvre de Radigue ne consiste pas en une copie conforme, passée d’un instrumentiste à un autre. Il s’agit plutôt du partage d’une sensibilité qui, ancrée avant tout dans l’écoute, vise à libérer l’intériorité sonore, élément clef de toute la quête artistique de Radigue.

Radigue a, depuis les années soixante, construit une œuvre dont l’unicité esthétique ne peut être démentie. La compositrice elle-même en fait mention, déclarant qu’elle a composé sensiblement la même musique toute sa vie. À ce titre, l’image d’une magistrale « installation » permanente, érigée par Radigue tout au long de sa carrière, séduit par sa monumentalité. Mais elle serait injuste : quoique marquée par la détermination d’une seule et même quête, l’œuvre à laquelle Radigue se dévoue ne se limite pas à l’espace statique évoqué par l’installation. Plus mobile et plus légère, elle s’auto-génère au-delà des interprètes sur le plan sonore et, par jeux combinatoires, au-delà de la compositrice elle-même. L’œuvre de Radigue est, littéralement, libre, et vivante.

- Tom JOHNSON, The Voice of new music, Eindhoven, Het Apollohuis, 1973. Nous traduisons.

- Keith POTTER, « Minimalism (USA) », dans Grove Music Online, 2019.

https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.A2257002 (vérifié le 23 janvier 2020).

- « Minimalism (USA) ». Nous traduisons.

- Michel CHION et Claudia GORBMAN, Audio-Vision : Sound on Screen, New York, Columbia University Press, 2019.

- The Voice of new music. Nous traduisons.

- Bary BLESSER et Linda-Ruth SALTER, Spaces Speak, Are You Listening? : Experiencing Aural Architecture, Cambridge, Mass., MIT Press, 2007.

- Michel CHION et Guy REIBEL, Les musiques électroacoustiques, Aix-en-Provence, INA GRM edisud, 1979.

Vous constatez une erreur ?

IRCAM

1, place Igor-Stravinsky

75004 Paris

+33 1 44 78 48 43

heures d'ouverture

Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h

Fermé le samedi et le dimanche

accès en transports

Hôtel de Ville, Rambuteau, Châtelet, Les Halles

Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique

Copyright © 2022 Ircam. All rights reserved.