abroad

premiere

Daniele Ghisi

Outline

action

Updated at

Vous constatez une erreur ?

The setup and the execution of the electroacoustic part of this work requires a Computer Music Designer (Max expert).

Version Information

- Performance date

- 15 juin 2011

- Documentation date

- 6 juillet 2011

- Version

- premiere

- Status

- valid

- Validation date

- 6 juin 2018

- Documentalist

- Daniele Ghisi (ghisi@ircam.fr)

- Realisation

- Daniele Ghisi (Computer Music Designer)

- Length

- 28 min

Other Versions

2016?documented11 février 2020

Detailed Staff

- Soloist

- solo soprano

flute, clarinet, piano, violin, cello, trumpet, percussionist, viola

Detailed staff comes from Brahms, send mail to ressources-contenus@ircam.fr for correction.

Electronic Equipment List

Computer Music Equipment

- 1 BCF 2000

- MIDI Mixer (Behringer)

- 1 Max 5

- Max (Cycling74)

- 1 Macintosh

- Apple Desktops (Apple)

Audio Equipment

- 1 DM1000

- Digital Mixers (Yamaha)

- 8 e12

- Passive Monitors (d&b audiotechnik)

- 8 e8

- Passive Monitors (d&b audiotechnik)

Downloads

abroad_stereo_320kbps.zip

Daniele Ghisi

commentaire

recording (good mp3 quality), mix of general rehearsal and première; use it as a reference for technical troubles

68.28 Mo

FrontalPlan.png

127.87 Ko

BasicScheme.png

40.51 Ko

UpPlan.png

201.21 Ko

StagePlan.png

173.41 Ko

PatchScreenshot.png

192.16 Ko

Instructions

The electronic part of the piece is a patch for MaxMSP 5, which is in the all-in-one zip archive. All the libraries and files needed for the piece are in the Libraries folder, the abstractions in the Abstractions folder. For any problem whatsoever, don’t hesitate to contact the composer at danieleghisi@gmail.com).

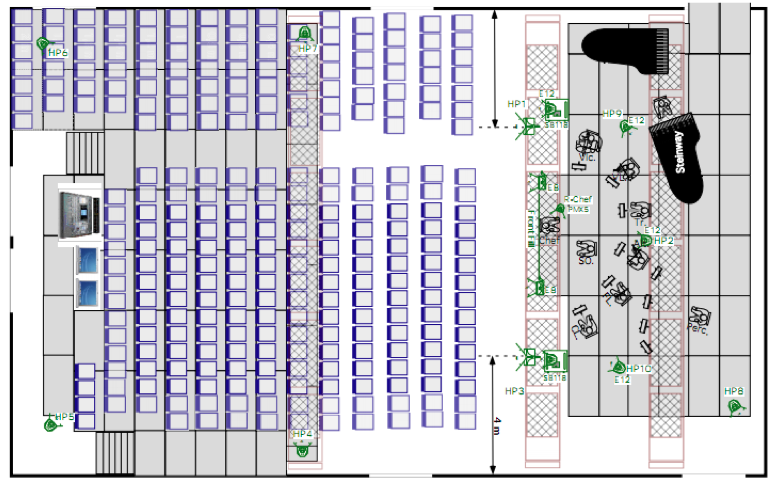

Amplification on ALL instruments has to be planned, in addition (and independently) to the electronic patch. The amplification should be frontal (loudspeakers 1 and 3, in the following scheme, or similar placements), and may (should) vary throughout the 7 Lieder.

Please read the _Readme.pdf that you find in the all-in-one zip file for more information. For any doubt, always refer to that _Readme file.

VERY IMPORTANT: due to a small bug which will be solved later, the "Raise all faders" button in the to do list of the patch DOESN'T raise the voice dpa fader. Thus it is extremely important to raise it by hand (0 dB) before the beginning of the piece!

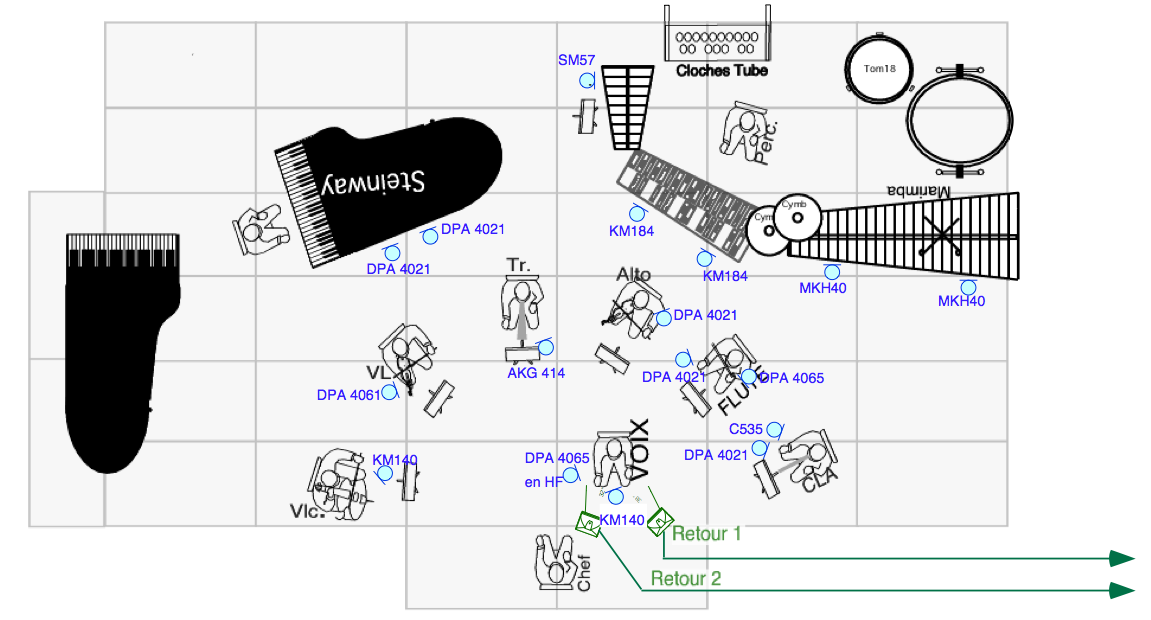

Microphones

Microphone setup for the première (and choice of microphones:)

Loudspeaker setup

Loudspeakers disposition for the performance:

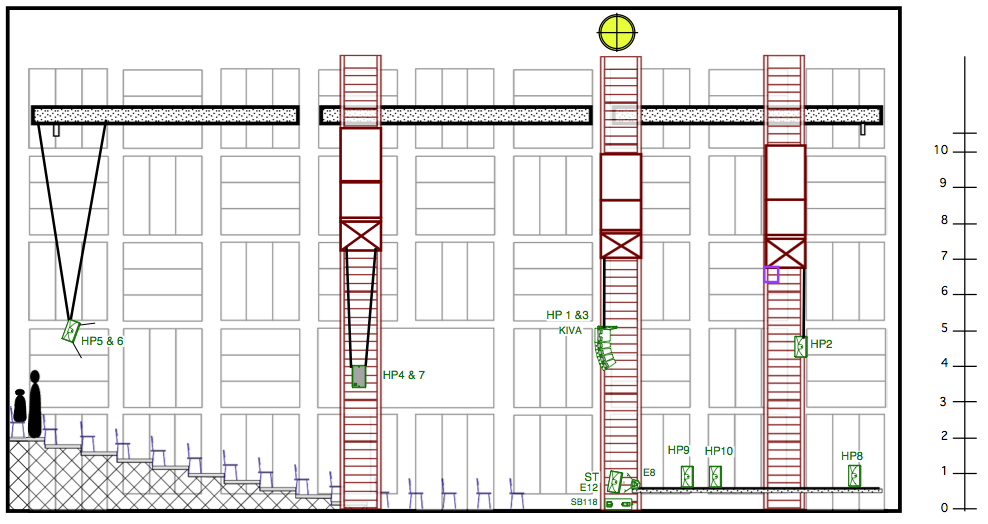

Vertical section:

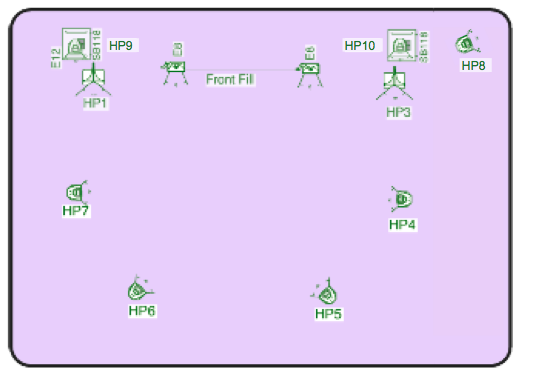

Basic scheme:

Midi setup

Only a BCF is needed (linked to the main computer). The first 7 faders have to be mapped to controllers 1 to 7 (channel 1).

Software installation

Open MaxMsp5. Check the DSP status and choose the desired soundcard. Add the Abstractions folder and the Libraries folder (that you find in the concert patch folder, which is the all-in-one big zip archive) to your Max5 libraries folder, via the menu: Options > File preferences >> Add...

These two folders contain all the libraries, externals and abstractions needed by patch. If you have only the Runtime version of Max5, you have to put all this folder in the Max 5 Runtime folder (applications), if it doesn't work you can put it in the msp-externals folder.

Finally, open the main patch abroad.maxpat.

Please read the _Readme.pdf file for more information.

System calibration and tests

A simulation is included in the patch. In order to run the simulation of a given Lied, just choose the Lied number in the Simulation panel (in the main patch window), and then click on the Play button. The playbar allows you to jump somewhere in the simulation. Some shortcuts are prepared for you: you find them in the Simulation panel as well. You always have to choose the right Lied in the menu before clicking on a shortcut. Those shortcuts just play the active Lied starting from the written cue.

Please notice that the cues of lied (v), only concerning the “real” piano, stop after being played. This is peculiar, so you should trigger each cue separately at the needed moments in the score.

Often a precise synchronicity between the event triggering and the simulation is required, and sometimes (rarely!) this cannot be achieved by the pure listening of the simulation – think at the very first event: the simulation must enter precisely 4 beats after the triggering of the event! In these cases, some outbeat-clicks are given INSIDE the simulation, in order to help you triggering the events properly. Namely, this is the case of: Lied 1 Event 1 (“There Is”), Lied 3 Event 1 (“FromMyVilla”), Lied 4 Event 11 (“Abroad”). In these cases, the out-beats/triggering sequence is the following one:

[outbeat - outbeat - trigger!]

Initialization routine

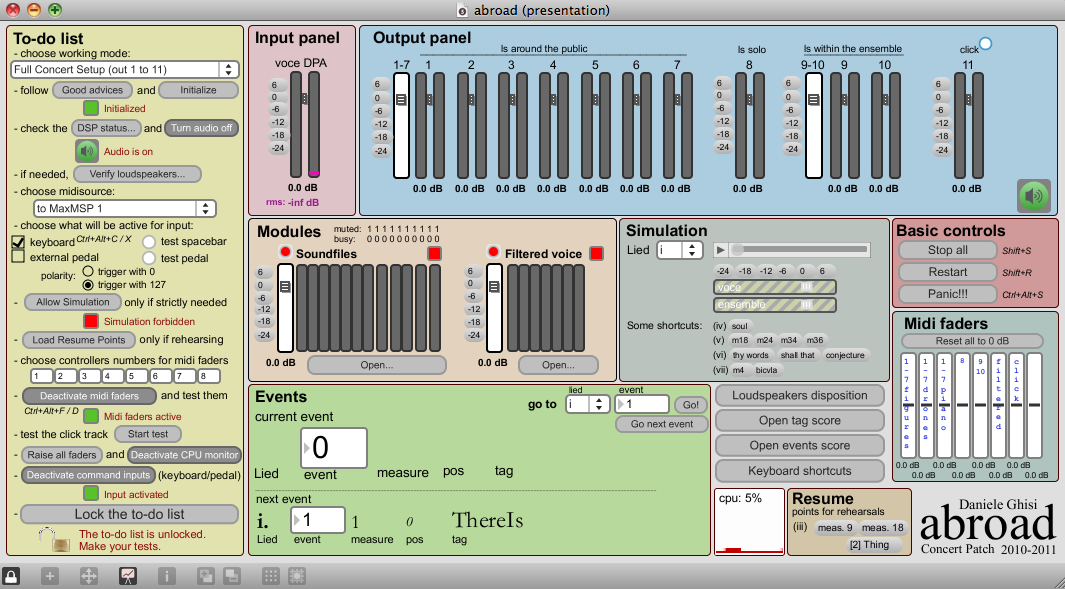

Follow all the to-do list you find on the left side of the patch.

Patch presentation

Performance notes

Please, check the _Readme.pdf file, section "E - important things to know", to have some performance notes!

Updated at

Vous constatez une erreur ?

IRCAM

1, place Igor-Stravinsky

75004 Paris

+33 1 44 78 48 43

heures d'ouverture

Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h

Fermé le samedi et le dimanche

accès en transports

Hôtel de Ville, Rambuteau, Châtelet, Les Halles

Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique

Copyright © 2022 Ircam. All rights reserved.